Hiroshi Mamiya

Professeur adjoint en épidémiologie au Département d'épidémiologie, de biostatistique et de santé au travail de l'École de santé des populations et de santé mondiale de l'Université McGill

Hiroshi Mamiya est professeur adjoint en épidémiologie à le Département d'épidémiologie, de biostatistique et de santé au travail du École de santé des populations et de santé mondiale de l'Université McGill. Il a obtenu un M.Sc et Ph.D en épidémiologie de l'Université McGill et stage postdoctoral complété formation à l'Université de la Saskatchewan et à l'Université McGill. Il a a travaillé auparavant à Santé Manitoba et à Island Health Authority en tant qu'analyste et scientifique de laboratoire pour améliorer la santé publique et la performance des services de santé programmes de surveillance.

Domaines de recherche:

- Épidémiologie environnementale et informatique de la santé

Intérêts:

- Surveillance des facteurs de risque comportementaux

- Systèmes d'information géographique

- Analyse du comportement des consommateurs

Enseignement:

- EPIB 607 Inferential Statistics (4 credits)

- EPIB 685 Principles of Environmental Health Sciences 2 (3 credits)

Courriel: hiroshi.mamiya@mcgill.ca

Laboratoire d'analyse de la population

Hiroshi mesure l’accès résidentiel à des environnements qui favorisent des modes de vie sains, tels que des infrastructures cyclables favorisant le transport actif et des environnements commerciaux exempts de marketing de « malbouffe » malsaine. Il mesure également les facteurs de risque de maladies chroniques liés au mode de vie (p. ex., régime alimentaire et activité physique) à grande échelle à l'aide de données numériques, tout en étudiant leurs interactions avec les déterminants environnementaux de la santé. À terme, il vise à développer des actions communautaires locales et des politiques gouvernementales favorisant des modes de vie sains.

Lab members

Lab members

Yacine Lapointe

Associée de recherche

Chi Zhang

Étudiante stagiaire

Aayush Kapur

Asssitant en recherche

Emily Diem Hum

Étudiante à la maîtrise

Jamie McCormick

Étudiant à la maîtrise

Projets actuels

Cartographie basée sur un modèle de l'insécurité alimentaire des ménages à l'aide des Enquêtes sur la santé dans les collectivités canadiennes

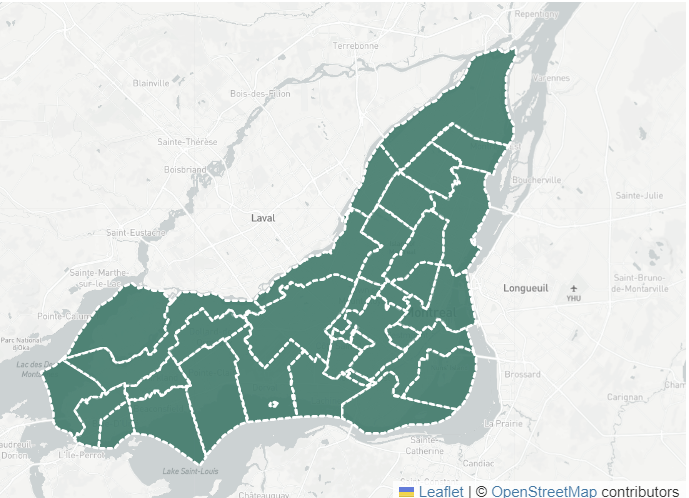

Notre objectif est d'informer les communautés sur les domaines les plus touchés par l'insécurité alimentaire des ménages dans les arrondissements de Montréal. Le projet utilise des enquêtes canadiennes sur la santé dont les données peuvent être cartographiées dans les arrondissements de Montréal grâce à l'utilisation de méthodes d'analyse statistique spatiale.

Nous recherchons un stagiaire postdoctoral. Si vous connaissez l'inférence bayésienne et êtes intéressé à travailler avec l'épidémiologie spatiale et spatio-temporelle et l'estimation sur petits domaines, veuillez me contacter à hiroshi.mamiya@mcgill.ca pour ce projet financé par les IRSC et dirigé conjointement par la Dre Alexandra Schmidt du Département d'épidémiologie. , Biostatistiques et santé au travail.

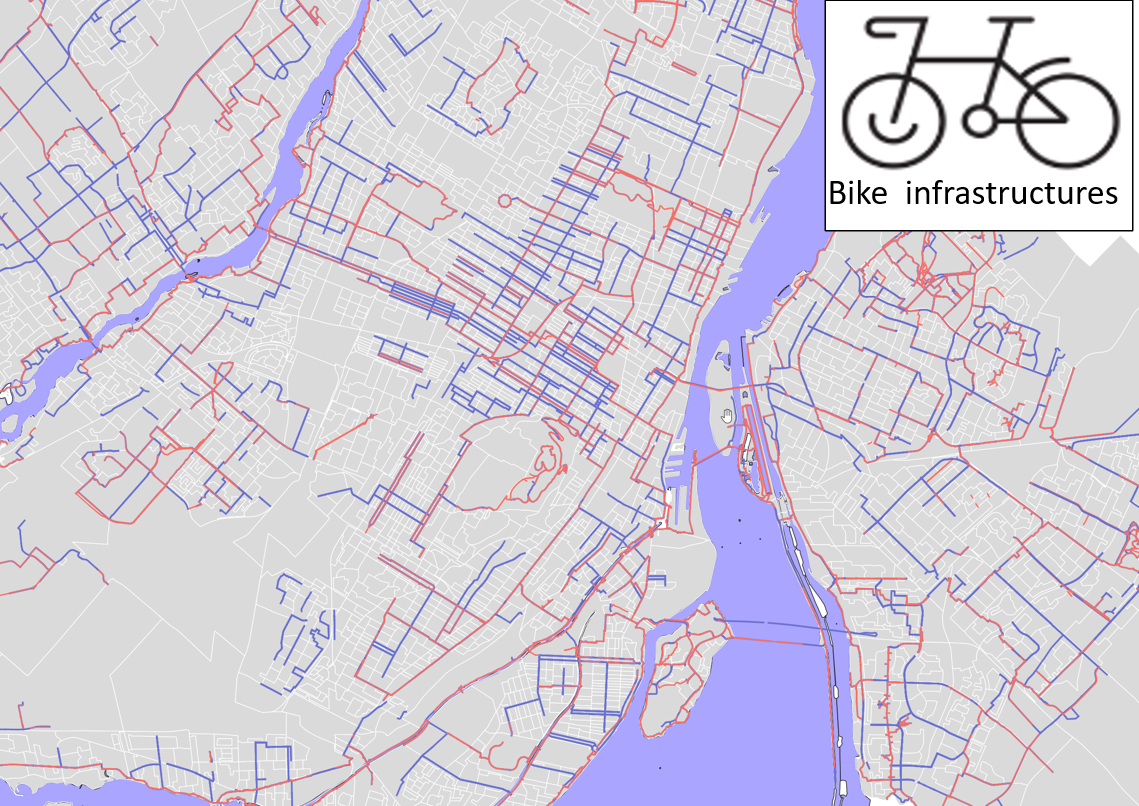

Mesurer l’accès des communautés aux infrastructures urbaines

Tous les résidents méritent un accès résidentiel à des infrastructures de transport en commun, à des commodités urbaines diversifiées et à des environnements favorisant l'activité physique et les déplacements actifs tels que des parcs et des infrastructures cyclables. Je quantifie actuellement l'accès géographique à ces ressources urbaines pour identifier et informer les communautés ayant besoin d'être améliorées. Ainsi, mes recherches garantiront un accès équitable à des environnements sains pour tous.

Promouvoir la liberté géospatiale grâce aux données GPS et à la recherche épidémiologique

La mobilité est l'un des droits humains fondamentaux. J'explore l'utilisation des technologies du système de positionnement global (GPS) pour mesurer et analyser les schémas de mouvement des personnes, y compris l'exercice physique, les visites chez le médecin et les courses à l'épicerie. En utilisant ces données de déplacement, je vise à identifier les facteurs environnementaux urbains encourageant ou bloquant les mobilités, tels que la distance, l'accès aux transports en commun et la possibilité de marcher dans les rues. À terme, cette recherche éclairera la planification urbaine, la surveillance de la santé et le développement des transports vers des modes de vie actifs avec une dépendance réduite à l'automobile.

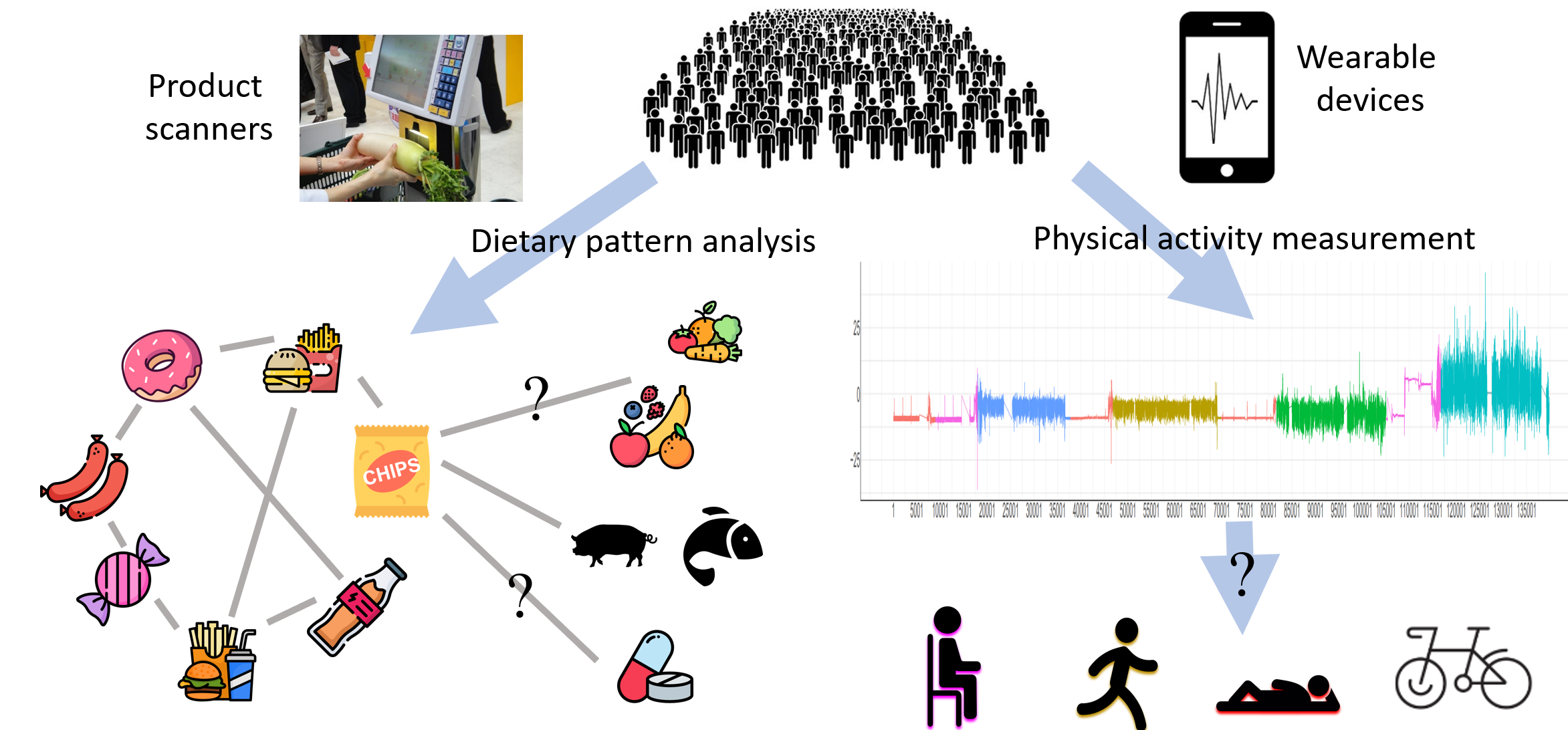

Capturer la vie quotidienne à l'aide des signaux d'achat numérique et des appareils portables

Une alimentation saine et une activité physique adéquate réduisent le risque de développer des maladies chroniques et infectieuses et sont susceptibles d’améliorer le bien-être mental.

La surveillance des régimes alimentaires et des activités physiques des communautés permettra aux politiques de santé publique et aux actions communautaires locales de promouvoir ces activités et de mettre en œuvre des ressources environnementales urbaines.

Les données cachées des courses alimentaires et les signaux des smartphones des bénévoles permettent de cartographier et de suivre ces comportements humains à grande échelle via des techniques de modélisation statistique et d'apprentissage automatique.

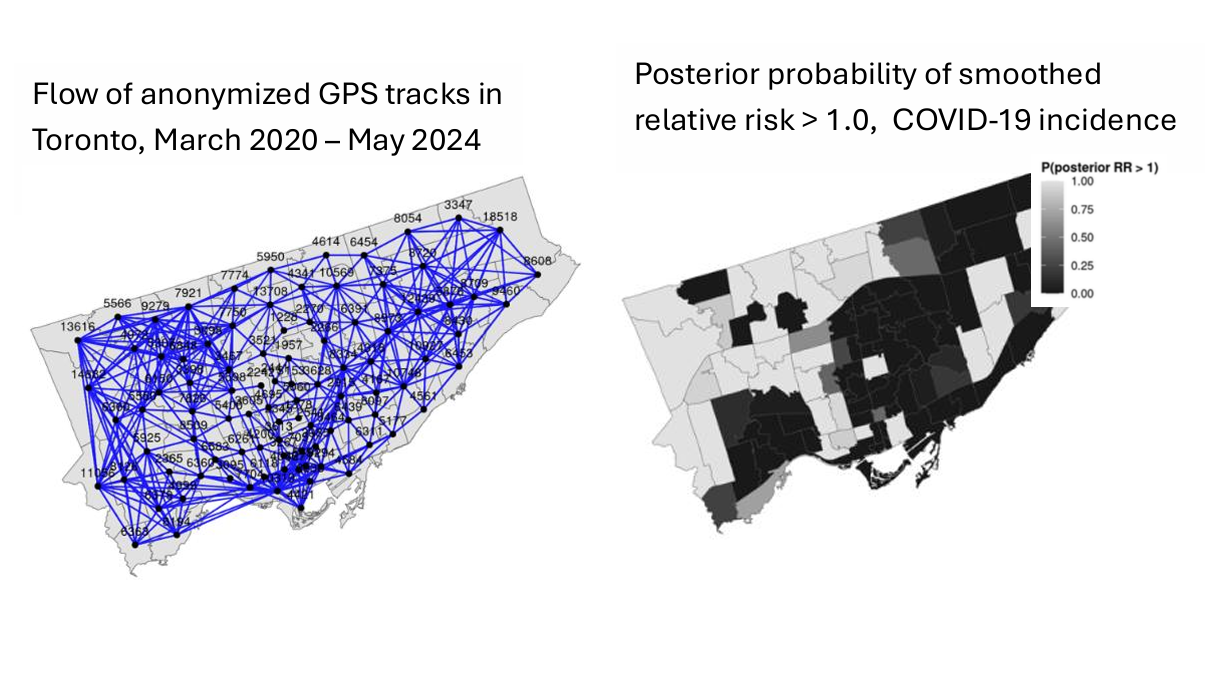

Cartographie des risques liés à la COVID-19 à l'aide des données numériques de mobilité

Nous cartographions le risque spatio-temporel de la COVID-19 en utilisant des données de mobilité à haute résolution spatiale et temporelle provenant du système de positionnement global (GPS), afin de faire progresser la surveillance de la santé publique à l’échelle locale.

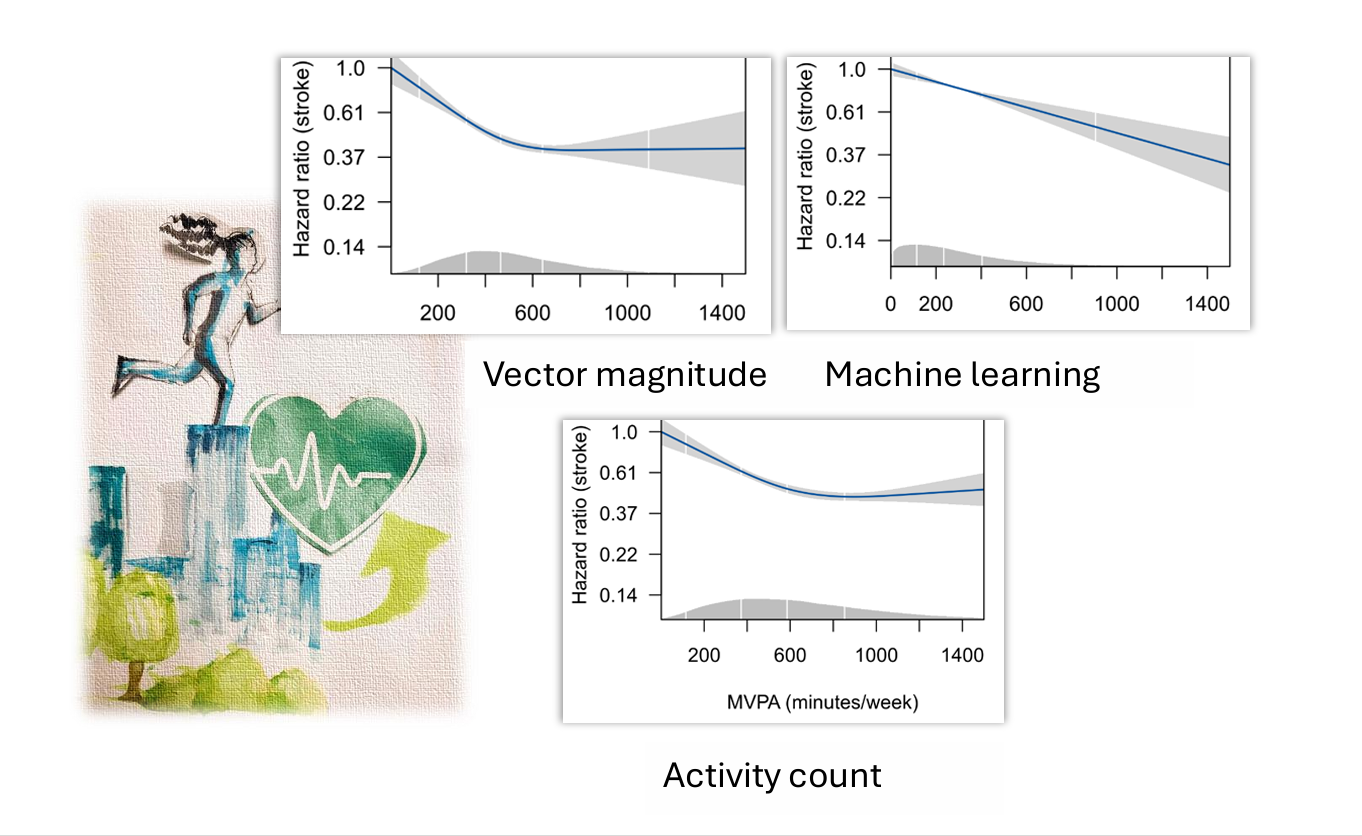

Estimation des relations dose-réponse entre l'activité physique mesurée par des dispositifs portables, les maladies cardiovasculaires et les environnements urbains

Nous caractérisons l'activité physique de près de 100 000 personnes dans l'étude UK Biobank en utilisant divers algorithmes pour traiter les données provenant de dispositifs portables, avec différents niveaux d'erreur de mesure. Les mesures d'activité physique ainsi obtenues à grande échelle sont utilisées pour estimer les associations entre l'activité physique, les maladies chroniques et des facteurs environnementaux tels que la verdure urbaine.

Enseignement

Notre laboratoire s'engage à promouvoir l'éducation et le partage des connaissances. Voici les cours enseignés par le Dr Hiroshi Mamiya, conçus pour offrir aux étudiants une compréhension approfondie de l'épidémiologie et de la biostatistique :

EPIB 607 Inferential Statistics (4 crédits)

Un cours complet sur les techniques d'inférence statistique pour la recherche en santé.EPIB 685 Principles of Environmental Health Sciences 2 (3 crédits)

Se concentre sur les principes de la santé environnementale et leurs applications.Création de storymaps interactifs et multimédias à l'aide d'ArcGIS Enterprise.

Risque relatif modélisé (à gauche) et brut (à droite) de l'incidence simulée des maladies gastro-intestinales, par rapport au risque à l'échelle de l'île.

Pour plus d'informations sur ces cours, n'hésitez pas à nous contacter par email à hiroshi.mamiya@mcgill.ca.